うちの小三から野球やってるけど、1年経ってもルールがわかってない

少年野球で初心者の子へのルールの教え方がわからない

初心者〜試合に出始めた選手がルールを知らなくて、その場に立ちすくんだり思わずギャラリーから笑いが起きたり。

それはそれで微笑ましいですけど、やはりルールを覚えないと試合に出ても自信をもってできないのでは、と思いますよね。

もちろんルールは覚えるに越したことはないですが、理想としては教わったり勉強するのではなく「夢中になったら覚えていた」が理想です。

何よりも、ルールを覚えるために「身につけたい考え方」があります。

ルールを覚えることに限らず、この考え方が身につくことで

「勉強への取り組み方」

「人間関係の構築方法」

「どの世界に進んでも活躍できる方法」

といった分野でも広く役に立つ内容なので、よかったらご覧ください。

目次

「ゲームで覚える」は半分アリ

野球ゲームで覚えるのはアリ?

という質問をいただきますが「半分アリ」が答えです。

アリな理由

野球ゲームでルールを覚えるのが「アリ」な理由は以下の2点です。

面白ければ繰り返しプレイして覚えられる

野球ゲームに限らず、ハマって遊んでいるうちにどんどん詳しくなっていきますよね。

「勉強もそのくらい夢中に…」と親は思いますが、勉強を楽しいと感じられればきっと勉強も夢中になれるはずです。

その方法は…私なりには存在しますが、長くなるのでここでは触れないでおきます。笑

いわゆる「タイパ」になる

ゲームだと、攻守交代の時間やボール回しなどの時間が省略されるのでリアルな試合に比べて格段に短いです。

当然ながら短い時間で1つの試合が完結します。

何試合も夢中になって繰り返せるという意味で、野球ゲームでルールを覚えるのは(半分)アリですね。

ちなみに先述した「プロ野球スピリッツ」がオススメといえばオススメで、理由は映像がリアルに近いからです。

「半分」の理由:野球ゲームとリアルな野球は違う

「プロ野球スピリッツ」に代表される、近年のゲームは画面の解像度が高いというか非常にリアリティになってきてますよね。

とはいえゲームとリアルは別物

「半分アリ」な理由は、リアルな野球とは別物だからです。

例えば、野球ゲームに「ボーク」ってないですよね?

「打撃妨害」や「走塁妨害」もないと思います。*あったらごめんなさい

何より、自分の動きや肌や「五感」で感じるものってどんなリアルなゲームでも再現できっこないんですよね。

結局はリアルの試合に出て、動きの中で覚えていくのがベストということになります。

大人でも野球の細かなルールは覚えきれない

「公認野球規則」というルールブックがあるのはご存知ですか?

日本プロフェッショナル野球組織、全日本野球協会が編集した公式ルールブックで日本のプロ野球にも適用されています。

毎年細かなところが改訂されているそうですが、いずれにせよ野球に関するルールがびっしり書かれており、私自身しっかりと読んだことはありません。*多分途中で挫折します

一つずつ覚えていこうと思ったら気が遠くなります。笑

でもルールは覚えたい(覚えてほしい)ですよね。

ルールより先に身につけたいもの

そこで目の前のルール以上に身につけたい考え方があります。

それが主体性です。

主体性とはいわば「当事者意識」のようなもの。

自分の意思で自分と身の回りの人達のために考えたり行動できることと言い換えると、もう少しわかりやすいでしょうか。

主体性がある人の真反対に位置するのが「指示待ち」の人です。

野球ゲームが「半分アリ」な理由の一部でもあります。

好きな野球ゲームだと

半分アリ:自分の意思で率先してやりますが

半分ナシ:身の回りの人のためではないはず

つまり、野球ゲームでは主体性を育むことは難しいので現実的かつ再現性の高い方法で再現性を育てたいです。

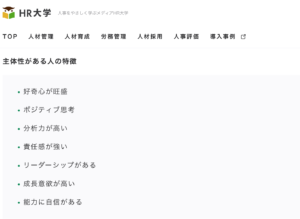

主体性を高めることのメリット

主体性が高い人の特徴は以下の通りです。*HR大学より引用

「野球のルールを覚える」だけではありませんよね。

そもそも、野球に限らず人生のあらゆる場面で頼れるチカラです。

野球で主体性を育てるには?

主体性を育てる上で重要になってくるのは「失敗を(失敗こそ)前向きにとらえる」ことです。

これが主体性の正体と言っていいでしょう。

失敗を経験するには兎にも角にもまずは挑戦することです。

野球であれば、試合に出たいですね。

そして失敗を経験し、悔しい思いをする

うまくいって「おもしれー!」という経験も主体性を生むきっかけにはなります。

ただし、いつかは失敗したり自分にとって不都合な現実と向き合うべき時が訪れるはずです。

そしてここからが大切になります。

次に「課題」や「現実」と向き合うこと

といっても深刻になる必要はありません。

シンプルに「ここからどう進もうか?」を考えるために、今の自分の状況を冷静に振り返ろうということです。

何よりも、失敗=ネガティブな材料ではなく「成長のきっかけ=ポジティブな材料」だと考えられるようになりましょう。

この考え方が身につくと、挑戦することに前向きになり主体性の出発点になります。

向き合うことができたら?

(精神的に)出発点に立てたら、あとは行動するだけです。

・初歩的なことに疑問を持つこと

・疑問を持ったら調べたり、人に聞く

・試せることならどんどん試す(挑戦する)

この3つを繰り返すことで主体性は大きく育つことでしょう。

親御さんにやっていただきたいこと

親御さんにはぜひ

・見守ること

・お子さんの質問や考えに否定をしないこと(「否定するべき」と思ったことも、まずは「どうしてそう思ったの?」と考えを聞きましょう!)

・結果ではなく努力の過程を讃えること

大きくこの3つですね。

この3つは親子の信頼関係の構築にも役立ちます。

子どもが親を信頼できる条件とは,

親が子どもを1人前の大人として認め,

子どもの意見も聞き,

一方で子どもに何か問題や悩みが生じたときには,

親が相談相手となり

時には助けたり励ましたりして

支えてくれるという関係を示している。

「鳴門教育大学研究紀要」より

野球のルールを覚えることは、もはや通過点でありその先の成長や親子関係・お子さんの対人関係の構築にも期待できますよね。

まとめ

今回は「子ども、中でも野球初心者が野球のルールを覚えるには?」というテーマでお伝えしてきました。

言ってしまえば「野球のルールは経験の中で覚えていく」が結論であり「失敗を前向きにとらえる」「現実や課題と向き合う」「さらに挑戦する」という過程で主体性を身につけることが重要です。

主体性の発達により「野球のルールを覚えたい(覚えられない)」という単一の悩みだけでなく、勉強でも仕事でも人間関係でもあらゆる状況で役にたつチカラになります。

野球も野球以外も、この記事がお子さんの成長のお役に少しでも立てれば幸いです。